Last Updated on 2025年12月20日 by ハッピーステート株式会社 代表/Webマーケター

もう生成AIの活用の是非に迷って欲しくはありません。

「AIを活用したいが、何から始めればいいかわからない」

「本当に中小企業でも成果が出るのか?」

「AI活用による依存は危険なのでは?」

こうした悩みを抱える経営者や実務担当者の方は少なくありません。

ご存知の通り、生成AIは、中小企業にこそ大きなメリットをもたらす国家が推奨するイノベーション革命です。

【人材スキル+経営ノウハウ+実績】×【生成AI】を乗算。

御社の経営資源を、生成AIで最大限に拡張したビジネス活用が可能となる技術です。

AIを誤解している、現場スタッフを5分で説得する動画もご紹介します。

生成AIを正しく活用することで、人手不足や限られた予算といった課題を抱える中小企業だからこそ。

少ない投資で大きな効果を実感できる可能性があります。

本記事では、2025年最新の情報に基づき、中小企業がAIをビジネスで活用するための具体的な活用方法や事例をお伝えしています。

成功事例、導入プロセス、そして失敗を避けるポイントまで、実践的な情報を網羅的に解説してゆきますね。

この記事でわかること(パッと読みで90秒。熟読で5分)

- なぜ企業が生成AIを活用するの?

- 生成AIの誤解を解消!現場スタッフに共有する方法

- 中小企業がAI導入で得られる6つの具体的メリット

- 導入の5ステップと失敗しないためのチェックポイント

- 業務別・業種別の最新成功事例(自治体、大企業から学ぶ)

なぜ今、中小企業にAI活用が必要なのか?

2023年にChatGPTが登場して以降、AIの民主化が急速に進みました。

以前は大企業や専門家しか扱えなかった高度な技術が、月額数千円、あるいは無料で誰でも使える時代になったのです。

世界中の知見を集めて、現在進行系で学習しているデジタル専門家を雇用しているようなものです。

例えば、ChatGPTに雇用契約書のPDFを読み込ませたとしましょう。

法律的に不備があるか?甲乙に公平性が保たれているかどうか?

わずか、1分もしない内に、的確なアドバイスや問題箇所を指摘してくれます。

更には、整形済みの契約書をワンクリックで出力してくれます。

後は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に監修してもらえば完璧です。

これだけでも、契約書作成費用を抑えることができるので、外注費用が大幅に減らすことができますよね。

ビジネスで生成AI活用が進まない理由

その最たる理由は、現場担当者が、これまでの自分の仕事のやり方に固執しているからです。

なぜなら、従来の【やり方】で評価や実績を積み重ねてきたからではないでしょうか。

この安心感を、流行やトレンド、誰かの意向でカンタンに覆すことはできません。

生成AIを使ったことがある人の中には、こういう意見も数多く存在します。

「生成Aiはダメだ。人間の仕事には勝てない。」

「そもそも指示(プロンプト)がめんどうだ。」

「いい加減な情報がある。信用できない。」

それもそのはずです。

なぜなら、正しい生成AIの活用法を体系的に学んでいないから当然です。

生成AIをある程度使える、ビジネス経営者が、社員やスタッフに強要しても現場に浸透はしません。

例えば、自動車の運転方法がわからない人に、F1カーの魅力を伝えても伝わりませんよね((^_^;)

まずは、AIを知らない人の、誤解を解く為の、お膳立てが必要なのです。

「5分で誤解が解消」生成AIツールのビジネス活用イメージの動画

生成AIの活用により大企業との競争環境が変わった

従来、中小企業は大企業に対して「人的リソース」「資金力」「情報量」で圧倒的に不利でした。

しかし生成AIの登場により、この構図が変わりつつあります。

- 少人数でも高品質なコンテンツ制作が可能:マーケティング資料、SNS投稿、ブログ記事などを瞬時に生成

- 24時間365日の顧客対応:AIチャットボットで夜間・休日もサポート対応

- 専門知識の補完:法律、経理、マーケティングなどの専門分野でもAIがサポート

- 意思決定のスピードアップ:データ分析や市場調査を瞬時に実行

定型業務は生成AIツールで半分自動化すれば、残業代、人件費、外注費を大幅に縮小できます。

弊社では、法人向けの生成AIシステムを無料お試ししていただいて、業務効率化ができた!

と感じたら採用いただける!リスクゼロのプランを用意しております。

リンク切れになっていたら満枠ですので、ご容赦くださいませ。

中小企業こそAI活用で差別化できる理由

大企業は組織が大きく、AI導入に時間がかかります。

一方、中小企業は意思決定が早く、小規模からテストできるため、スピーディーに成果を出しやすいのが最大の強みです。

1〜10人くらいのチームや組織ならば、即プロンプトノウハウを共有して効率化を最大化できます。

また、実務担当者にノウハウが集中(属人化)していることも、多くの経営者の悩みの種です。

もしも、担当者が会社を辞められたらビジネスが回らない。

最悪、倒産の危機を招くことを恐れている経営者やビジネスオーナーも少なくはありません。

けど、生成AIでノウハウや経験を学習して、他者でも活用できるような仕組みにした場合はどうでしょう?

経営者は安心して組織づくりや経営戦略、広報に集中できる環境が整いますよね。

ゆえに、生成AIが導入されてゆくのは、時代の流れでもあるのかなと想います。

人手不足時代の現実的な生成AIの解決策

日本の労働人口は減少の一途をたどり、特に中小企業では採用難が深刻化しています。

AIは単なる「便利なツール」ではなく、人手不足を補う実質的な戦力として機能します。

実際、横須賀市の事例では、ChatGPT導入により年間22,700時間の業務時間削減に成功しています。

これは約11人分のフルタイム労働に相当する効果です。

参照元:ChatGPT全庁導入!横須賀市は「生成AI開国の地」となるか

参照元:自治体初!横須賀市役所でChatGPTの全庁的な活用実証を開始

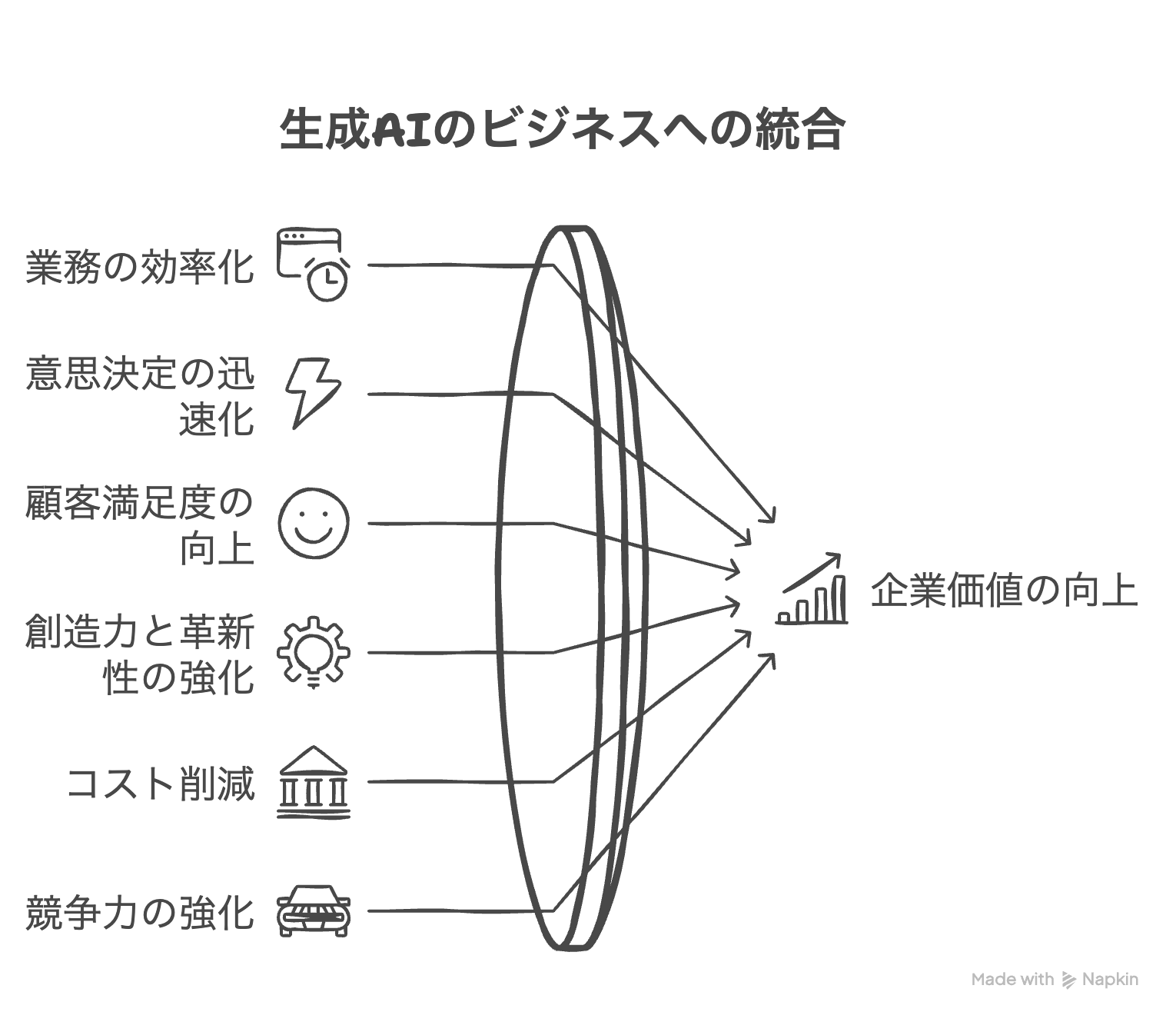

中小企業がAI導入で得られる6つの具体的メリット

生成AIは企業価値の向上に対し、6つの強力なメリットを相乗効果をもたらすツールです。

最小の労力で、最大の結果を得る。

その為には、企業、組織に生成AIを導入したことで、業務改善の結果を得ている実データが必要です。

決して、絵に描いたモチにしてはいけませんよね。

AIを導入することで、大中問わず、企業は以下のような相乗効果を得られております。

- 業務の効率化

- 意思決定(決断)の迅速化

- 顧客満足度の向上

- 創造力と革新性の強化

- コスト削減

- 競争力の強化

①業務の劇的な効率化|時間を生み出す

AIは反復作業や定型業務を自動化し、従業員をより創造的な業務に集中させます。

- 文書作成:議事録、報告書、メール文章を数秒で生成

- データ入力・整理:Excel作業、顧客情報管理を自動化

- スケジュール調整:会議の日程調整や予約管理を効率化

- 翻訳・多言語対応:海外取引の障壁を低減

具体例:福井県の自治体職員は、ChatGPTで資料作成時間を最大70%削減したと報告しています。

②意思決定の迅速化|データに基づく判断

AIは膨大なデータを瞬時に分析し、経営判断に必要な情報を提供します。

- 市場トレンド分析

- 競合調査

- 顧客行動の予測

- 在庫最適化

従来は数日かかった市場調査が、数分で完了するようになります。

③顧客満足度の向上|サービス品質の底上げ

AIチャットボットやFAQ自動生成により、顧客対応の質とスピードが向上します。

- 24時間対応:営業時間外でも問い合わせに即答

- 対応品質の均一化:担当者による対応のバラツキを解消

- 多言語対応:外国人顧客にも柔軟に対応

- 待ち時間の削減:簡単な質問はAIが瞬時に解決

④創造力と革新性の強化|アイデア創出の加速

AIはブレインストーミングのパートナーとして、新しいアイデアや視点を提供します。

- 新商品・サービスのアイデア出し

- キャッチコピーやネーミングの提案

- マーケティング戦略の立案

- 問題解決の選択肢提示

⑤大幅なコスト削減|ROIの最大化

AI導入により、以下のようなコスト削減が実現できます。

| 項目 | 従来の方法 | AI活用後 | 削減効果 |

|---|---|---|---|

| デザイン外注 | 1件5万円〜 | AI生成ツールで社内対応 | 月20万円削減 |

| 翻訳費用 | 1文字20円〜 | AI翻訳で即時対応 | 案件ごとに数万円削減 |

| カスタマーサポート | 人件費月30万円〜 | AI+人間のハイブリッド | 40%の工数削減 |

| 市場調査 | 外注50万円〜 | AIで自社分析 | 大幅なコスト削減 |

⑥競争力の強化|先進企業としてのブランディング

「AI導入企業」というポジショニングは、採用、営業、パートナーシップにおいて大きなアドバンテージになります。

- 求職者へのアピール(特に若手人材)

- 取引先への信頼性向上

- メディア露出の機会増加

- 先進的企業としてのイメージ構築

生成AIと従来AIの違い|中小企業が知っておくべき基礎知識

「AI」と一口に言っても、実は大きく2種類に分かれます。

中小企業のビジネス活用においては、この違いを理解することが重要です。

従来型AI(分析・予測型)の特徴

従来のAIは、データを分析し、パターンを見つけ、予測や分類を行うことが得意です。

- 得意分野:需要予測、在庫管理、異常検知、画像認識

- 特徴:ルールベースで動作、学習にはラベル付きデータが必要

- 活用例:製造業の品質管理、小売業の需要予測、物流の最適化

生成AI(Generative AI)の特徴

2023年以降注目されている生成AIは、「新しいコンテンツを創り出す」能力を持っています。

- 得意分野:文章作成、画像生成、プログラミング、対話、翻訳

- 特徴:自然言語で指示できる、創造的なアウトプット、人間らしい応答

- 活用例:ChatGPT、Gemini、Copilot、Midjourney、Stable Diffusion

中小企業にとっての生成AIの優位性

従来型AIは専門知識が必要でしたが、生成AIは「日本語で話しかけるだけ」で使えるため、中小企業でも即座に導入可能です。

| 比較項目 | 従来のAI | 生成AI |

|---|---|---|

| 導入難易度 | 高い(専門家必要) | 低い(誰でも使える) |

| 初期コスト | 数百万円〜 | 無料〜月数千円 |

| 学習期間 | 数ヶ月〜 | 数日で実用可能 |

| 活用範囲 | 特定業務に限定 | 幅広い業務に対応 |

| 柔軟性 | 用途変更に再開発必要 | 指示を変えるだけ |

まずはChatGPTやGeminiなどの生成AIから始め、成果を実感してから、必要に応じて専門的なAIツールへ展開するのが現実的です。

弊社では、以下のプランを限定募集しております。

リンク切れになっていたら満枠ですので、ご容赦くださいませ。

中小企業がAI導入で直面する5つの課題と解決策

AI導入には多くのメリットがある一方、中小企業特有の課題も存在します。事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

課題①:予算が限られている

現実:大企業のように数百万円の予算を確保できない

解決策:

- 無料・低価格ツールから始める(ChatGPT無料版、Gemini、Copilot無料枠)

- 補助金・助成金を活用(IT導入補助金、ものづくり補助金など)

- 段階的導入で初期投資を抑える

- ROIが明確な業務から優先する

補助金活用のポイント

IT導入補助金では、AIツールの導入費用の最大3/4(最大450万円)が補助されます。2025年度も継続予定のため、積極的に活用しましょう。

課題②:ITリテラシーが不足している

現実:社内にITに詳しい人材がいない、従業員の年齢層が高い

解決策:

- 直感的に使えるツールを選ぶ(ChatGPTは会話するだけ)

- 社内勉強会を定期開催(月1回30分からでOK)

- 成功事例を社内共有して不安を解消

- 外部研修や専門家によるサポートを活用

- マニュアル作成をAIに任せる(AIがAI活用マニュアルを作成)

課題③:何から始めればいいかわからない

現実:AIツールが多すぎて選べない、自社に合う活用法が不明

解決策:

- まずは日常業務で困っていることをリストアップ

- 「文章作成」「資料作成」「顧客対応」など分野別に整理

- 最も時間がかかっている業務から着手

- 成功企業の事例を参考にする(本記事の事例セクション参照)

課題④:セキュリティやプライバシーへの不安

現実:顧客情報や機密情報の流出リスクが心配

解決策:

- 企業向けプラン(ChatGPT Team、Microsoft Copilot for Business)を選ぶ

- 入力してはいけない情報を明確化(個人情報、機密情報、パスワードなど)

- 社内ガイドラインを作成

- オンプレミス型やプライベートクラウド型を検討

絶対にAIに入力してはいけない情報

- 個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)

- クレジットカード情報・口座情報

- 未発表の新商品情報

- 契約書の詳細内容

- パスワードやアクセスコード

課題⑤:投資対効果が見えにくい

現実:導入しても本当に成果が出るか不安

解決策:

- 小規模テスト(PoC)で効果を検証してから本格導入

- 測定可能な指標を設定(作業時間、コスト、顧客満足度など)

- 導入前後の比較データを記録

- 3ヶ月ごとに振り返りと改善

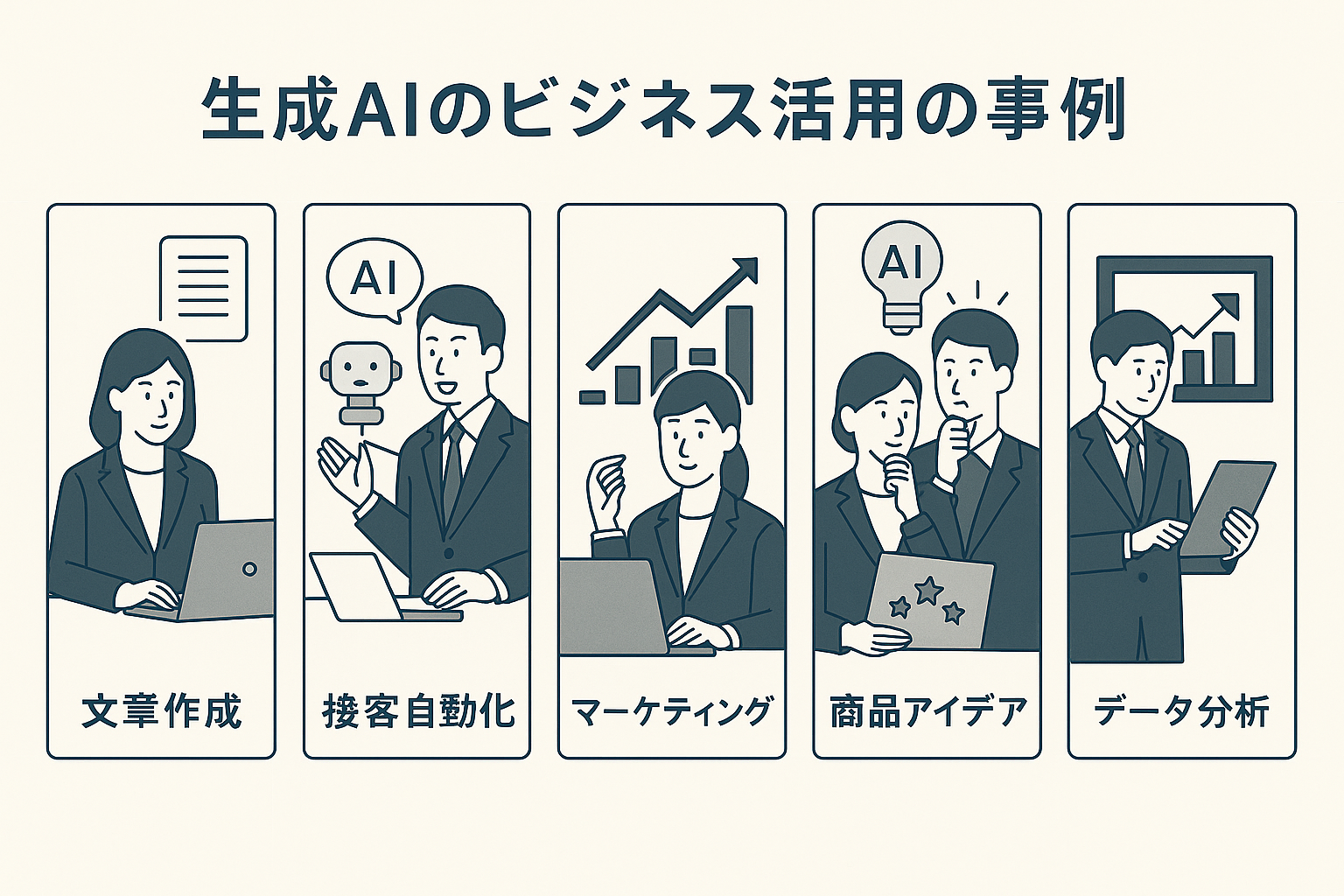

業務別|行政・大手企業のAI活用成功事例

画像はChatGptで出力(一部誤文字有り)

ここからは、実際に成果を上げている具体的な活用事例を、業務分野別に紹介します。

個人・中小企業でも再現可能な内容に焦点を当てています。

弊社で実施した北海道庁依頼による教員研修でも、大幅な業務改善ができると評価をいただいております。

教育訓練機関×行政が挑む生成AI研修事例|教育現場のDX化レポート

①文書作成業務|年間数千時間の削減効果

文書作成は、AIが最も得意とする分野です。議事録、報告書、メール、プレゼン資料など、あらゆる文書を効率化できます。

【事例】横須賀市:ChatGPT導入で年間22,700時間削減を想定

神奈川県横須賀市は、2023年4月に全国の自治体で初めて、ChatGPTを全庁的に導入しました。

市では職員用チャットツール「LoGoチャット」とChatGPTを連携させ、以下のような業務に生成AIを導入しています。

実証実験の結果、市職員の約半数がChatGPTを実際に活用し、「仕事の効率が上がった」「継続的に利用したい」と回答した職員は全体の8割に達しました。

特に効果が顕著だったのが文章作成業務です。市の試算によれば、年間22,700時間の文書作成時間が削減される想定たと発表されており、職員間での事務スキルのばらつきも緩和され、働き方改革にもつながっています。

横須賀市では今後、専門アドバイザーの支援を受けながらAIの利活用スキルを継続的に高め、他自治体へのノウハウ提供にも力を入れていく方針です。

参照元:ChatGPT全庁導入!横須賀市は「生成AI開国の地」となるか

参照元:自治体初!横須賀市役所でChatGPTの全庁的な活用実証を開始

導入内容:

- イベント案内文のキャッチコピー作成

- 議事録の自動要約

- 文章の校正・誤字チェック

- 業務アイデアのブレインストーミング

成果:

- 年間22,700時間の業務時間削減

- 職員の約50%が実際に活用

- 80%の職員が「継続利用したい」と回答

- 職員間のスキル差が縮小

中小企業への応用ポイント

自治体の事例は中小企業にも直接応用できます。特に「文章作成」「誤字チェック」「要約」は、業種を問わず効果が出やすい領域です。

推奨ツール:

- ChatGPT:汎用性が高く、文書作成全般に対応

- Google Gemini:Googleドキュメントと連携可能

- Microsoft Copilot:WordやOutlookと統合

②プレゼン資料作成|デザインセンス不要の時代へ

従来、魅力的なプレゼン資料を作るには、デザインスキルや長時間の作業が必要でした。AIを使えば、数分でプロ品質の資料が完成します。

【事例】福井県:生成AIで資料作成時間を70%削減

福井県では、庁内の報告書や説明資料の作成にChatGPTとGammaを活用し、大幅な効率化を実現しました。

自治体職員が庁内の報告書や説明資料の作成支援に生成AIを活用し、構成の明確化や読みやすさの向上を実現。業務時間の削減と質の両立に成功しています。

このように、生成AIのビジネス活用は、資料の品質を高めるだけでなく、人的リソースの有効活用にもつながります。

今後は、営業資料や社内研修用スライド、企画書作成など、より多様なシーンでの導入が進むことが予測されます。

導入内容:

- スライド構成案の自動生成

- 図表やグラフの自動挿入

- 視覚的に洗練されたデザインテンプレートの活用

- 文章の読みやすさ改善提案

成果:

- 資料作成時間が最大70%短縮

- 職員のデザインスキルに依存しない均一な品質

- 修正・更新作業が劇的に簡単に

推奨ツール:

Gammaの使い方(3ステップ)

- テーマやキーワードを入力(例:「新商品発表会」「2025年度事業計画」)

- AIが構成案を複数提示→選択

- 自動生成された資料を微調整して完成

所要時間:5〜10分(従来は2〜3時間)

③広告・クリエイティブ制作|外注費用を大幅削減

広告ビジュアルやキャッチコピーの制作は、これまで専門のデザイナーやコピーライターが担っていました。AIの登場により、中小企業でも高品質なクリエイティブ制作が可能になっています。

【事例】伊藤園:生成AIでCMモデルとビジュアルを制作

大手飲料メーカーの伊藤園は、実在しないAIモデルをテレビCMに起用し、大きな話題を呼びました。

マーケティング分野では、生成AIの登場により、企業の広告表現や制作工程に大きな変化が生まれています。

なかでも伊藤園は、生成AIによって作成した人物モデルをテレビCMに起用し、実在の人物と見分けがつかないクオリティの広告表現を実現しました。

伊藤園の取り組みは、生成AIを単なる作業効率化のツールとしてではなく、新たなブランド表現を創出するクリエイティブパートナーとして活用した好例です。

人物・背景・デザインを含む広告素材をAIで生成することで、撮影コストや人件費を抑えつつ、多様なビジュアル展開が可能となりました。

このように、生成AIの活用はマーケティング部門における生産性の飛躍的向上と表現の自由度の拡大を同時に実現します。

導入内容:

- AIで生成した人物モデルをCMに起用

- 広告ビジュアルの自動生成

- パッケージデザイン開発へのAI活用

- SNSでのバズマーケティング

成果:

- 撮影コスト・人件費の大幅削減

- 多様なビジュアル展開が低コストで可能に

- 話題性によるブランド認知拡大

- 制作スピードの飛躍的向上

中小企業での応用例:

- SNS投稿用の画像を毎日自動生成

- チラシ・ポスターのデザイン制作

- ECサイトの商品画像加工

- YouTubeサムネイルの作成

推奨ツール:

- Stable Diffusion:高品質な画像生成(無料)

- Midjourney:商用利用可能な画像生成

生成AIのビジネス活用のまとめ

生成AIの活用は、今や効率化やコスト削減を目指す企業にとって避けて通れない最大のチャンスです。

特に、限られたリソースで最大限の成果を求められる中小企業こそ、本記事で解説した6つのメリットを享受するための生成AI導入が、競争力強化の鍵となります。

導入を成功させるために、まずは以下の3つの重要課題を明確にしましょう。

-

自社業務のどこに生成AIを適用し、具体的にどう活用するのか?

-

自社の課題解決に最も役立つ生成AIツールはどれか?

- AI活用ルールをマニュアル化して共有・改善してゆくには?

新しい技術を小さな試行から取り入れ、業務のボトルネックを解消し、ビジネスの成長を加速させることは、今すぐ可能です。

「いつか」ではなく、「今すぐ」行動に移し、生成AIが持つ無限の可能性を探ってみませんか?

弊社では、札幌近郊の中小企業様を対象に、経営課題に直結するAI活用講座や企業研修を実施し、リアルな業務改善をサポートしております。

AI・研修・導入・活用をサポートを実施中

弊社では道内企業の皆様を優先的に、地域密着型で生成AIの研修・導入サポートを実施しております。

リンク切れになっていたら満枠ですので、ご容赦くださいませ。

【道内企業限定】生成AI・DX導入支援|2週間無料モニターで現場を自動化

地方・自治体・中小企業でのAI活用は、今や「余裕がある組織の取り組み」ではなく、事業継続のための現実的な選択肢です。

地域DXやAI研修の導入を検討されている企業・自治体様向けに、実践型の研修プログラムも提供しています。

※企業向けAI研修や自治体向け研修の実施事例はこちらで紹介しています。

生成AIの、企業研修、導入・活用でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

Webマーケティング歴20年以上。ホームページ制作からSEO、コピーライティングまで一貫して手がけてきました。

ホームページ制作・SEO対策・情報発信支援を通じて、中小企業や個人事業主の「届けたい想いを、届くカタチに」するお手伝いをしています。

初心者向けAI講座「EUREKA+」、文章力を育てるライティングスクール「WORDGYM」を主宰。

「言葉の力 × AI」で、自分らしく働く人を増やすことがミッションです。

【ノウハウではなく、顧客理解の時代へ】をテーマに、誰もが一歩を踏み出せる情報を発信しています。