ChatGPTやMidjourney、Stable Diffusionの登場により、誰でも手軽に高品質な画像を生成できる時代が到来しました。

クリエイターやマーケター、Web運営者など多くの人がAI生成画像を活用する一方、

「この画像、著作権的に安全なのか?」

という疑問も広がっています。

本記事では、AI生成画像と著作権の関係を整理し、商用利用やSNS利用で注意すべきポイント、トラブル事例、そして安全に使うための対策を法的観点から解説します。

AIが作った画像(ai画像)は、使い方によっては著作権の問題が起きることがあります。

学習に使われたデータや、既存の作品との類似度によって著作権侵害になる可能性があるため、商用利用する際は権利関係を確認し、対策を取る必要があります。

- 画像生成AIの法的ポイントと著作権を侵害する場合の判断基準を理解できる

- ビジネス(商用)利用や企業での利用時に必要な対策や賠償リスクを把握できる

- 学習データや生成物の扱い、今後の法律・ビジネスへの影響を知れる

用途、ツール提供者の規約によって、著作権侵害で守られる範囲がバラバラでもあります。

【目的別】AI画像生成サイトでおすすめする無料・有料の最新ツール15選

安全・堅実に著作権侵害を侵さない為の対策をこの記事で解説してゆきますネ。

生成AI画像の著作権侵害対策4選

1.きれいなデータだけで学習する(クリーンデータ学習)

AIに最初から「利用許可が取れている画像」だけを読み込ませて学習させる方式です。

写真家・イラストレーターが提供した素材、企業が保有する著作権クリアなデータのみを使用。

第三者の権利を含む画像を排除することで、著作権リスクを大幅に下げられます。

【具体的な利用事例】

● 大手デザイン制作会社

社内撮影の写真、社内クリエイターが制作したイラストのみを学習データに使用し、独自の「社内用画像生成AI」を構築。

広告ビジュアル制作や商品イメージ生成などで著作権リスクをゼロに近づける運用を実現した事例。

● 教材制作企業

教育現場向けのイラストAIを開発する際、著作権処理が済んだ教材素材だけで学習。

学校へ安心して提供できる“権利クリアAIツール”として運用されている。

Adobe Fireflyは、この「クリーンデータのみで学習」方式を採用する代表例です。

2.似すぎた画像をブロックする(類似画像フィルター)

AIが画像を生成した後、内部のチェック機能が「既存の有名作品や特定の作風に似すぎていないか?」を自動判定する仕組みです。

リスクがある場合は生成結果をブロックしたり、別案を再生成させることで著作権侵害を回避できます。

【具体的な利用事例】

● ECモール運営企業

出店者が生成AIで作った商品画像に対して、ブランドロゴや有名キャラクターに似ていないかを自動チェック。

似すぎている場合は出品不可として再生成を求める仕組みを導入し、権利トラブルを回避。

● 広告代理店

AI生成画像を広告に利用する際、「キャラクター風」「有名アーティストの作風に酷似」などの問題を自動検知。

法務チェックの負担を軽減しつつ、安全にクリエイティブ制作を進めている。

3.「使わないで」と言える仕組み(オプトアウト)

アーティストや写真家が「私の作品をAIの学習に使わないでください」と意思表示できる制度です。

AI企業は申請されたクリエイターの画像を学習データから除外します。

※ChatGPTの設定画面から行えます。

【具体的な利用事例】

● イラストレーターコミュニティ

作風の模倣を避けたい作家が、自身のポートフォリオサイトに「AI学習禁止」タグを設定。

AI開発会社はこのリストを参照し、該当作品を学習データから除外。

● 写真家団体

会員作品の無断学習を防ぐため、AI企業に対して団体としてオプトアウト申請を提出。

学習データに使用されないよう公式に拒否できる体制を整備した事例。

4.企業が守ってくれる賠償制度(AI企業による補償・保証)

ユーザーがAI生成画像を使用している際に第三者から「著作権侵害だ」と指摘された場合、

AI提供企業が法的リスクや賠償責任を肩代わりしてくれる仕組みです。

AI企業は安全性を確保するため、生成物チェックや法務プロセスを整備しています。

【具体的な利用事例】

● 一般企業のマーケティング部門

SNS広告のバナー・画像を生成AIで制作し、万が一のトラブルに備えて補償付きAIサービスを利用。

社内法務の負担を減らしつつ、生成AIを安心して活用。

● 出版社・Webメディア

記事イラストとしてAI画像を使用。

補償制度付きAIサービスを採用することで、過去に発生した類似トラブルの再発を防止している。

現在、Adobe、Microsoft、Googleなどの大手企業が補償制度を導入しており、企業レベルでも広く採用されています。

Adobe、Microsoft、Googleなどが導入しています。

著作権侵害にならない為!画像生成AIの仕組みを理解する

AIによる画像生成とは、まるで「魔法の絵の具箱」を使うようなものです。

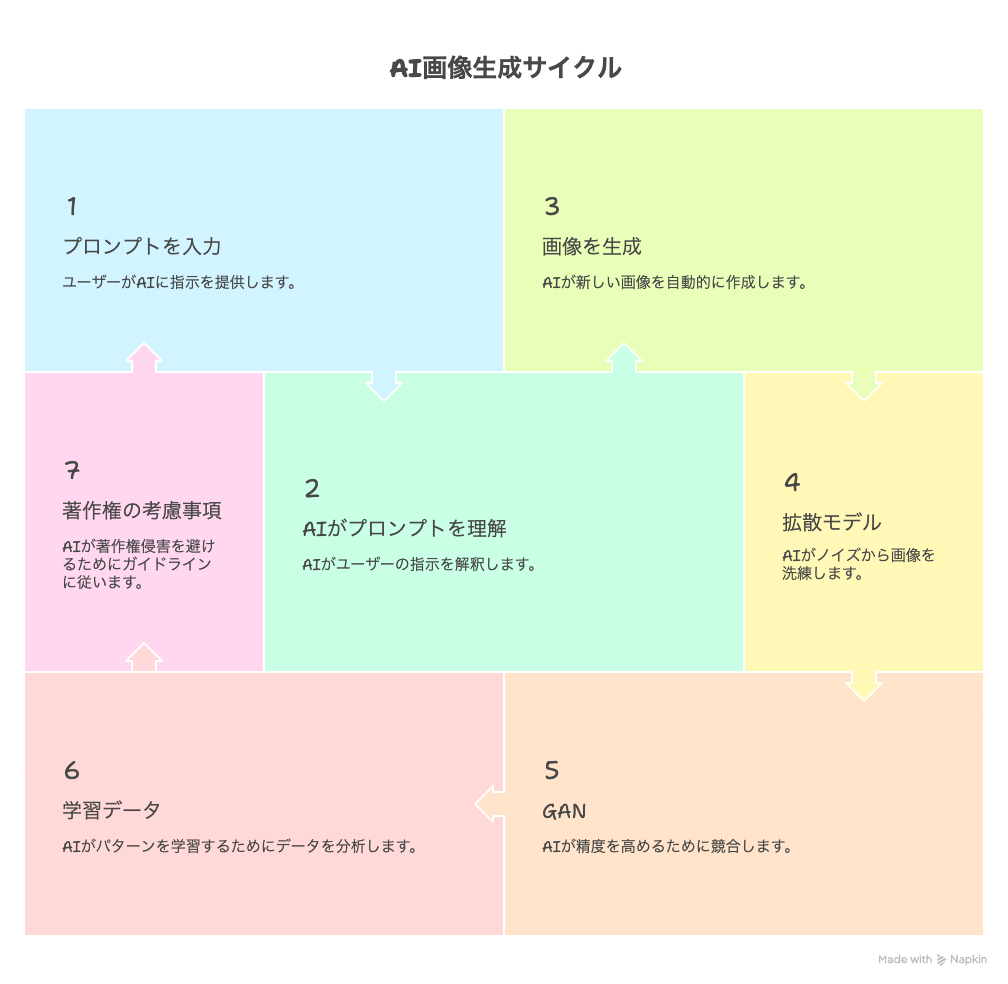

あなたが「こういう絵を描いてほしい」と指示(プロンプト)を出すと、AIがその内容を理解し、新しい画像を自動で生成します。

拡散モデル(Diffusion Model)

「最初にノイズだらけの画像から始めて、少しずつ整えていく」手法です。AIが何度も修正を繰り返し、徐々に意味のある画像へと変化させます。Stable DiffusionやMidjourneyなど、最近の画像生成AIの多くがこの方式を採用しています。

GAN(敵対的生成ネットワーク)

「絵を描くAI」と「それが本物か見抜くAI」が競い合うことで精度を高めていく仕組みです。描き手と審査員が切磋琢磨するような構造といえます。

AIの学習方法と生成の本質

AIは大量の画像データを学習し、「どんな構成や色使いが自然に見えるか」というパターンを覚えています。生成される画像は、誰かの作品をそのままコピーしたものではなく、学習した特徴を組み合わせた新しい合成です。

ただし、学習データに著作権で保護された作品が含まれている場合、生成画像が「元の作品に似すぎている」「特定のアーティストの作風を強く模している」ケースでは、著作権侵害のおそれがあります。

AI時代における著作権の基礎ビジネス知識

著作権とは、思想や感情を創作的に表現した著作物について、著作者に与えられる排他的な権利です。

保護されるには、単なるアイデアではなく、一定の創作性が認められる必要があります。

AIで画像や文章を作るとき、著作権に注意が必要です。AIが学んだ元データに似た作品を作ると、著作権侵害になることがあります。

- 何が問題?:AIが既存の絵や文章を学んで似たものを出すと、元の作者の権利を侵害する可能性があります。

- 権利は誰のもの?:生成物の著作権が誰にあるかはケースバイケースで、今の法律や判例だけでははっきりしていません。

- 企業や個人が取るべき対策:データの出所を明確にする、利用者の同意を得る、クレジットを表示する、商用利用の前に法的リスクを確認するなどの対応が必要です。

- 今後の対応:法律や判例が変わる可能性があるので、最新の動向をチェックし、必要なら専門家に相談してください。

AI生成画像に著作権は発生するのか?

結論から言えば、AIが自律的に生成した画像には、原則として著作権が発生しにくいというのが現在の通説です。

文化庁の公式見解(AIと著作権に関する考え方)でも、人間の創作的関与がない純粋なAI生成物は「著作物」と認められにくいと説明されています。

ただし、プロンプトを工夫したり、生成後に加工を加えたりすることで、著作権が認められる可能性もあります。

また、AIツールの利用規約が実質的な帰属条件になるケースも多いため、規約の確認は必須です。

AI生成画像が著作権問題を起こす理由

画像生成AIは、インターネット上にある何億枚もの画像を学習データとして使用しています。この中にはイラストレーターや写真家の作品も含まれており、以下の問題が発生しています。

- AIが作った画像が誰かの作品にそっくりになってしまう

- 無断で作品を学習に使われたアーティストからの反発

- 特定のキャラクターや作風を意図的に再現した画像の流通

著作権侵害の成立要件

著作権侵害が成立するには、一般的に以下の2つが必要とされます。

- 依拠性:生成物が学習データの著作物に依拠している(その表現を取り込んでいる)

- 類似性:生成物が特定の著作物と実質的に類似している

法的リスクの最新動向と訴訟事例

Getty Images vs Stability AI

世界最大級の写真素材サイトGetty Imagesは、自社の写真が無断で学習に使われたとして、Stable Diffusionを開発するStability AIを提訴しました。数千万点規模の画像利用を巡る訴訟として注目されています。

Andersen v. Stability AI(アーティスト集団訴訟)

複数のイラストレーターがMidjourney、Stability AI、DeviantArtに対して集団訴訟を起こしています。自身の作品がAIの学習用に無断利用されたと主張し、依拠性・類似性・複製行為の性質が争点となっています。

参考:Andersen v. Stability AI訴訟の解説

日本における法的整理

弁護士ドットコムの解説によれば、「学習データに著作物を利用する場合は、著作権法30条の4(情報解析目的の複製)に該当するかどうか」が焦点になっています。AI学習そのものは一定条件下で合法とされる一方、生成画像の商用利用には注意が必要です。

商用利用の注意点と安全対策

商用利用とは何を指すのか

商用利用とは、利益取得を目的とする利用を指します。広告、商品デザイン、ECサイト素材、印刷物、販売・配布などが典型例です。ブログ運営やWeb広告でも、収益化が絡めば商用利用とされる可能性があります。

安全に商用利用するためのポイント

- 商用利用が明記されたAIツールを使う(例:Adobe Firefly、Canva AI、Bing Image Creator)

- AIツールの利用規約・ライセンス条件を必ず確認する

- プロンプトをオリジナル化し、他作品への依拠性を低減する

- 出力画像に加工・修正を加えて創作性を付与する

- 他人の作品やブランドに酷似していないか確認する

- クリエイティブ・コモンズ・ライセンス素材を併用する

商用利用も可能!無料で使える生成AIツール20選【2026年最新】

SNS利用の注意点

自分で生成した画像の投稿

自分で生成した画像をSNSに投稿すること自体は、通常は大きな問題になりません。ただし、利用するAIツールの規約遵守が前提です。規約違反はアカウント停止や著作権侵害責任につながる可能性があります。

投稿時には「AI生成」と明示するなど、透明性を担保する運用が望ましいでしょう。

SNSでの販売・収益化時の注意

InstagramのショップやBOOTH、BASEなどでAI生成画像を販売する場合、以下の点に注意が必要です。

- 他者著作物に酷似した画像を出品しない

- 人物写真風・著名人風の画像には肖像権・パブリシティ権の問題が生じる

- ブランドロゴや商品名を含む場合は商標権・不正競争防止法のリスクを考慮する

よくある質問(FAQ)

Q1. 有名キャラクターの画像をAIで加工して使って良い?

基本的にNGです。ミッキーマウスやポケモンなどの有名キャラクターには著作権があります。

AIで加工しても、元のキャラクターが認識できる状態であれば著作権侵害になる可能性が高いです。

Q2. AIが生成した画像の著作権は誰のもの?

現状、法律がはっきり決まっていません。

日本では「人間が創作に関与していない」純粋なAI生成物には著作権が発生しないという考え方が主流です。

ただし、プロンプトの工夫や生成後の加工により、著作権が認められる可能性もあります。

Q3. AIで生成した画像を商用利用しても大丈夫?

使用するAIサービスの利用規約を必ず確認してください。

Midjourneyは有料プランでのみ商用利用OK、Adobe Fireflyは商用利用可能など、サービスによって条件が異なります。

Q4. 他人のイラストをAIに学習させて似た絵を作るのは違法?

グレーゾーンですが、トラブルになりやすいです。

日本の著作権法ではAI学習のための複製は一定条件下で認められています。

しかし、特定の作家の絵柄を意図的に再現して販売すると、著作権侵害や不正競争防止法違反で訴えられるリスクがあります。

Q5. 著作権フリーの素材ならAIで自由に使える?

「著作権フリー」の意味をよく確認しましょう。「商用利用OK」「クレジット表記不要」という意味であっても、AI学習への利用は禁止されている場合があります。

フリー素材サイトでも「AI学習禁止」を明記するところが増えています。

AI画像と著作権の未来

技術進化が著作権法に与える影響

今後、AIの学習データの透明性や説明可能性が法制度整備の議論に関わると考えられます。

文化審議会では2024年に「AIと著作権に関する考え方」をまとめ、制度改正に向けた方向性を提示しています。

クリエイター・企業に求められる対応

AIを活用するクリエイターや企業は、法的リスクを理解したうえで運用体制を整えることが重要です。

具体的には以下の対応が有効です。

- 社内ガイドラインの策定

- 利用履歴・生成画像の記録保存

- 法務チェック体制の導入

- 不明点がある場合は専門家に相談

まとめ

画像生成AIと著作権のルールは、まだ世界中で議論が続いている段階です。

「たぶん大丈夫」で使うとトラブルになることもあるので、迷ったら使わない、規約を確認することを心がけましょう。

- AI生成画像の著作権判断には「創作性」と「利用規約」が重要

- 商用利用では依拠性・類似性リスクを慎重に確認する

- SNSや販売利用では肖像権・商標権にも配慮する

- 文化庁や弁護士の見解を基に、自社ガイドラインを整備する

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を行うものではありません。

具体的な案件については、専門の弁護士にご相談ください。

AIと著作権に関する法的論点を徹底解説(STORIA法律事務所より)

AI画像で自己表現・ビジネスで活用した方は、以下が参考になります。

【目的別】AI画像生成サイトでおすすめする無料・有料の最新ツール15選